食べる。ゲームをする、映画を観る。ときどき書いておく。

近く、またかまぼこを作ろうと考えています。前回は鱈の切り身を使い、調味料は塩のみでした。魚はスーパーにある新鮮なものを選ぶしかないのですが、今度は塩をきちんと計量し卵白やみりんも加えるつもりです。

とにかく情報を集めて、美味しそうなものを作ることにします。蒸したり焼いたり茹でたり。材料も白身魚だけではなくアジやイワシなども試したい。アジは栄養が高くかまぼこ形成力もあるらしいので期待が持てます。イカを混ぜるレシピもありました。昔は地元の焼酎や酒を混ぜていたので、その土地ならではの風味があったという説もあります。

論より証拠ではないですが、おいしいかまぼこやちくわをたくさん食べて勉強する事も大切。小田原や豊橋、仙崎、宇和島、仙台、薩摩、博多…調べればまだまだたくさんあります。かまぼこを使った料理もいっぱいありそう。いつか、おせちのかまぼこを作って親戚に配れるようになりたいです。

2013年2月27日 | カテゴリー:かまぼこサクサクした食感、キャラメルの甘さが好きでちょくちょく東ハトのキャラメルコーンを買います。仕事帰りにファミリーマートで、ローソンで、スーパーで購入するのですが、最近ふとある事に気づきました。

スーパーで買うキャラメルコーンは91gで100円(税込み、店により異なるでしょう)、ローソンでは70gで105円(税込み、パッケージに印字されています)、ファミリーマートは80gで105円(税込み、地域により価格差があるとサイトに記載あり)となっています。

コンビニはスーパーよりも通常価格が高いというおぼろげな認識はありましたが、改めて比較するとけっこう違いますね。疲れた仕事帰りに信号を待つのが面倒な時は、まあいいかとローソンやファミリーマートで買うのですが、10g〜20g程度も違うとは。しかし、販路以外で何が違うのでしょうか。

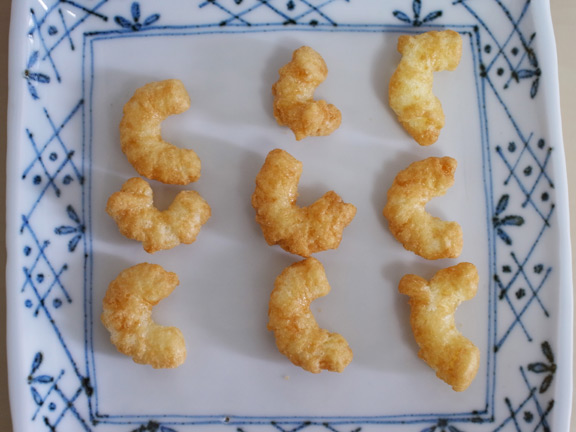

実際に並べてみても違いがわかりません。記事冒頭の中身を並べた画像は左から、スーパー、ローソン、ファミリーマートのキャラメルコーンです。謎があるということには気づいたのですが、真実がわかりません。これからは、おやつが欲しくなったらキャラメルコーンを食べて、すこしでも真相に近づこうと考えています。

東ハトのお客様相談センターに問い合わせるのは最後の手段だと考えています。

2013年2月25日 | カテゴリー:お菓子黄金のゴールデンビスコこと、80周年スペシャルビスコ。いつも行くスーパーでは売り切れたのか、見かけなくなりました。ネット上の情報で不確定ですが、2013年の3月末まで発売するとのこと。もっと陳列されていてもおかしくはないのですが、あまり見かけません。

会社帰りに整髪料を買おうと立ち寄ったコクミンドラッグにありました、80周年スペシャルビスコ。期間限定ですが、江崎グリコのウェブサイトには期間が記載されていないので、すでに予定出荷数が売り切れてしまったのかと思っていました。スーパーではなく、ここにあったのか!

興味がある方は、ドラッグストアなども探してみると、いいかもしれませんね。

高知県のひろめ市場でうつぼのたたきを食べて、その野性的な味に魅了されましたが、老舗の居酒屋『大吉』さんのうつぼのたたきは口の中でとろけるような奥ゆかしさ。うつぼが持つ二面性に驚きました。

一切れのサイズがおおきくたっぷりとしています。箸で持ち上げると身がしなるほどの柔らかさにちょっとびっくり。口に入れるとさらに驚きました。噛む毎にとろけてすぐなくなってしまうのに、濃厚な存在感が残ります。

その味をどう伝えればいいのか。カキでもなくミルクでもない。うつぼだとしか言いようがないのです。強いて言えばイカチチ(コウイカのほうらん腺)に似ているでしょうか。良質なタンパク質の味です。

ひろめ市場『土佐凧』さんのうつぼのたたきは、磯の風味としっかりとした歯ごたえで海のギャングを彷彿とさせます。食べてやる!といった印象です。

『大吉』さんのたたきは柔らかく濃厚で上品。いただきます、といったイメージ。同じうつぼでもそれぞれに独自の味を持っているんですね。やはり、本場は違う、そう思い知った夜でした。

和歌山県もうつぼ料理が盛んだと耳にしました。いつか食べにいきたいです。

2013年2月24日 | カテゴリー:食べ物,高知県ビスコはいつも小麦胚芽入りタイプを購入しているのですが、変化を出すために焼いてみました。クラッカーを香ばしくサクッとさせるためです。相性が良さそうなのでとろけるチーズも乗せてみました。

電子レンジのトースター機能で7分ほど焼きました。すると、4分ぐらいからニンニクやタマネギを炒めたような匂いが。おそらくビスコのクリームが加熱によって変化し、とろけるチーズの匂いと混ざり合ったのでしょう。

脳裏に失敗の文字がよぎりました。食べてみるとやはり駄目でした。クリームの爽やかさは失われ、チーズも違和感があります。

原材料を見るといろいろ使われているビスコ。焼くとそれらが変化し、味のバランスが崩れたのでしょう。商品企画の方々が考え抜いた結果を商品にしているので素人が下手に焼くと違うものに。一億個の乳酸菌も死滅したかも。

今回は耐熱皿を使ったのですが、クッキングシートを使えば水分が逃げてサクッとさせられる可能性があります。また、チョコレートを湯せんで溶かし、ビスコにかけると面白いかもしれません。

ヨーグルトは相性ばっちりでした。またすばらしい組み合わせを発見したい。

2013年2月23日 | カテゴリー:ビスコ公園で休んでいた片目の猫。たくましいけど愛嬌があります。これは2012年の春先に撮影しました。1年前ですが今はどうしているでしょう。

アップで撮りたくても近づけない場合は望遠レンズの出番。特に猫は警戒心が強いので重宝します。明るいレンズであればシャッター速度も上げられますし、開放付近で背景をぼかしたり絞ってシャープにしたりと、いろいろ楽しめます。

高性能な望遠レンズは高額で家計を圧迫しますが、昔のマニュアルフォーカスのレンズなら中古で安く手に入ります。記事の写真はキヤノン NFD 200mm F2.8 を使っていますが、中古で10,000円程度でした。オートフォーカスならもっと値が張ります。RICOH MOUNT A12に装着すれば、GXR本体の大きな背面液晶でピントを撮影中に確認できますので、マニュアルでも慣れれば問題ありません。

このレンズはいわゆるサンニッパ(300mm F2.8)に比べると軽いので、比較的気軽に携行できます。しかし、写真を撮る事に少しさめてしまった私には重すぎました。今もドライボックスの中で眠っています。しかし、この猫の写真を見ると、また使いたくなりました。今度は街に暮らす鳥を撮ろうかな

2013年2月22日 | カテゴリー:カメラかまぼこを手づくりするのは久しぶりなので、手軽な方法で作りました。スーパーで切り身を購入し、魚をさばく時間を短縮。内蔵や骨が出ないので台所が臭くなりません。皮を剥いだら塩ずりしやすいように細かく刻むのですが、面倒だったので少し粗いままですり鉢に入れました。

通常、塩は身の3%程度を入れるのですが、昔は目分量だったはず。計量せずに勘で投入します。まずは、すりこぎで身をつぶすように、次にひたすら摺り続けます。この作業がかまぼこ作りで一番大変なのではないでしょうか。30分ほど練りました。

砂糖やみりん、酒、卵白なども混ぜ合わせるのですが、昔はそこまでコストをかけたとは思えません。今回は塩のみで仕上げます。

魚肉が塩で溶け糊状になったら板に盛りますが、空気を含ませないためには高い技術が必要。お店ではベテランの職人さんが担当する行程です。長くて刃の無い包丁のような道具を使うのですが、お菓子用のヘラでなんとか板に盛りつけます。

魚焼き用のグリルで20分ほど焼いたら出来上がりです。

塩が多すぎて、鱈の味がほとんどわかりませんでした。白身魚は慎重に塩を入れなければいけませんね。青魚の場合はアバウトでも大丈夫かも。

焼きすぎて表面が固くなりすぎました。干物に近い歯ごたえでした。焼き時間はプリプリ感にも関わってくるのでデータを取る必要があります。

塩ずりが足らなかった。身が糊状になっていない部分もあり、気泡ができたり歯ごたえを損なうことに。一番大事な行程を怠けてしまいました。

でも、美味しくいただきました。また作ります。

2013年2月22日 | カテゴリー:かまぼこ以前にみりんの原材料の表記が詳しくなっていたと書きましたが、『米トレーサビリティ法』によるものでした。農林水産省のサイトからの引用ですが「お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存」を義務づけるものです。

米トレーサビリティ法によって、米の産地を購入の判断基準に加えられます。少し高くても安全なお米を使っている商品を選ぶ、予算と折り合いをつけるなど、納得して買い物ができるようになりました。産地が安全度を完全に表しているわけではないですが…

以前は、米としか書かれていなかったので、国産だと思い込んで買っていた消費者がいたはずです、私はそうでした。産地を書いていたり書かれていなかったりすると、余計にわからなくなります。米トレーサビリティ法によって、少しでも選びやすくなればいいなと期待しています。

企業も、消費者が選ぶならコストがかかっても自信のあるお米で勝負しようと考えるかもしれません。消費者の選んだもの、それが企業へのメッセージになれば、買い物がもっと楽しくなりそうです。

米トレーサビリティ法について、詳しくは農林水産省のサイトをご覧ください。

参考サイト:農林水産省/消費者のみなさまへ

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/syouhi01.html2013年2月20日 | カテゴリー:食べ物

鰹のたたきは焦げた匂いと炭のような食感、はっきりとしない味で苦手でした。つとめて食べたいとは思わなかったので、お店で食べることもありませんでした。ところが、高知市にある老舗の居酒屋『大吉』さんで鰹の塩たたきを食べたとき、衝撃を受けたのです。これが本当の鰹のたたきなのか。

皮はぱりっと清々しく焦げており、炭のようなじゃっりとした舌触りはありません。身はこれまで食べた鰹のなかでも最高のとろけ具合。熱の通りは生に近かったのではないでしょうか。魚や肉がとろけるイコール良いもの、という図式には否定的でしたが、これを改めました。

ふってある塩は粒の粗いものでした。そのためか塩気がきつくなく、身のやわらかさと相性抜群です。ポン酢をかけるよりも塩の方が好みですね。でも『大吉』さんはポン酢も美味しいかもしれません。なぜ両方頼まなかったのか、悔やまれます。

きちんと料理されれば鰹は美味しい。高知県では鰹そのものに対する考えも改めました。美味しいものもあればそうじゃないものだってあります。しかし、美味しいものを食べないとそうは思えません。これからは、美味しくないものを食べたら、同じ食材であったり調理方法であったり、美味しいものを探すようにします。

2013年2月20日 | カテゴリー:食べ物,高知県小旅行での撮影。高知城の敷地の中なのか外なのか気にせず散歩していたので、どちらかはわかりませんが、2013年の梅を初めて撮影しました。朝陽がやわらかく照らしていて、深呼吸しているようにすがすがしい梅でした。

多くの撮影アドバイスの本に書かれていることですが、写真を撮るよい光の条件のひとつに朝陽があげられると思います。真上からではないので被写体に立体感が出ること。強すぎないのでハイライトが白とびしにくいこと。夜明けは当てはまりませんが、夕方と違いホワイトバランスが狂いにくいことなど。

いつも朝早く起きて、やわらかい日差しで撮影したいと思っていましたが、早起きが苦手でなかなか実現できませんでした。宿泊していたホテルから高知城が近かったこともあり、今回の撮影はなんとか朝陽で撮影できました。

今回の小旅行に持って行った機材は、RICOH GXRのボディと、A12 GRlens 50mm F2.5、同じく28mm F2.5、そしてMOUNT A12とPENTAX Kマウント 135mm F3.5のコンビ。

この組み合わせを選んだのは、画質と携行性のバランスです。A12のGRlensふたつは携行性も画質も申し分なしですが、これだけでは望遠が手薄です。そこでMOUNT A12に望遠レンズを装着していくことにしたのですが、望遠ズームは大きくて重いので単焦点レンズに的を絞りました。

CANONのFDレンズで135mmは重い。NFD200mmF2.8もっと重い。タムロンの90mm F2.8マクロもいいかなと思ったのですがまだ重いかなぁと。そこでPENTAX (確か)Kマウントの135mm F3.5を持っていくことにしたのです。このレンズはプラスチックボディなので軽量ですし、長さもコンパクト。もう少し明るいと言うことなしですが、MOUNT A12はISOを上げてもそれほどノイズがのらないので問題なしとしました。

開放での画質は少しソフトなのですが、1段階でも絞るとシャープになってきます。マクロではないので最短撮影距離は短くありませんが、A12 GRlensユニットと組み合わせれば問題ありません。GXRのボディとは重心、デザインともに相性は悪くありません。フォーカスリングが少し重いのですが、これは古さのせいでしょう。金属製のフードが内蔵されており、お得感があります。

2013年2月17日 | カテゴリー:カメラ